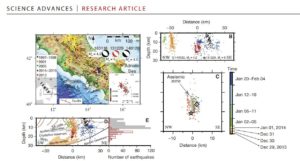

Una scoperta preoccupante. Sotto l’Appennino meridionale, in profondità, esiste una sorgente di magma che può generare terremoti più forti e più profondi di quelli finora registrati nell’area. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, è dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. I terremoti e gli acquiferi dell’Appennino meridionale svelano infatti la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. Francesca Di Luccio, geofisico INGV e coordinatore del gruppo di ricerca spiega: “Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all’attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici; tuttavia, studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014 nell’area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 km di profondità. Un’anomalia legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza (tra 10 e 25 km), rispetto a quella più superficiale dell’area (10-15 km), ma anche alle forme d’onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche”. I dati raccolti inoltre mostrano che i gas rilasciati da questa intrusione di magma sono costituiti prevalentemente da anidride carbonica, arrivata in superficie come gas libero o disciolta negli acquiferi di quest’area dell’Appennino.

Una scoperta preoccupante. Sotto l’Appennino meridionale, in profondità, esiste una sorgente di magma che può generare terremoti più forti e più profondi di quelli finora registrati nell’area. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, è dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. I terremoti e gli acquiferi dell’Appennino meridionale svelano infatti la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. Francesca Di Luccio, geofisico INGV e coordinatore del gruppo di ricerca spiega: “Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all’attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici; tuttavia, studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014 nell’area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 km di profondità. Un’anomalia legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza (tra 10 e 25 km), rispetto a quella più superficiale dell’area (10-15 km), ma anche alle forme d’onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche”. I dati raccolti inoltre mostrano che i gas rilasciati da questa intrusione di magma sono costituiti prevalentemente da anidride carbonica, arrivata in superficie come gas libero o disciolta negli acquiferi di quest’area dell’Appennino.

La parola agli altri esperti autori della scoperta. Guido Ventura, vulganologo dell’INGV, precisa: “Questo risultato apre nuove strade all’identificazione delle zone di risalita del magma nelle catene montuose e mette in evidenza come tali intrusioni possano generare terremoti con magnitudo significativa. Lo studio della composizione degli acquiferi consente di evidenziarne anche l’anomalia termica”. Giovanni Chiodini, geochimico dell’INGV, aggiunge: “E’ da escludere che il magma che ha attraversato la crosta nella zona del Matese possa arrivare in superficie formando un vulcano. Tuttavia, se l’attuale processo di accumulo di magma nella crosta dovesse continuare non è da escludere che, alla scala dei tempi geologici (ossia migliaia di anni), si possa formare una struttura vulcanica”. Da segnalare infine che durante lo studio sono stati raccolti dati sismici e geochimici e sviluppati modelli sulla risalita dei fluidi. La ricerca è iniziata con l’analisi della sismicità della sequenza del Sannio-Matese, per poi concludersi con la modellazione delle condizioni di intrusione magmatica. La conoscenza dei segnali riconducibili alla risalita di magma in zone non vulcaniche deve essere ancora estesa ad altre grandi catene come l’Alpino-Himalayana, Zagros (tra Iraq e Iran), le Ande e la Cordigliera Nord-Americana. Francesca Di Luccio conclude: “I risultati fin qui raggiunti aprono nuove strade non solo sui meccanismi dell’evoluzione della crosta terrestre, ma anche sull’interpretazione e il significato della sismicità nelle catene montuose ai fini della valutazione del rischio sismico correlato”.

La parola agli altri esperti autori della scoperta. Guido Ventura, vulganologo dell’INGV, precisa: “Questo risultato apre nuove strade all’identificazione delle zone di risalita del magma nelle catene montuose e mette in evidenza come tali intrusioni possano generare terremoti con magnitudo significativa. Lo studio della composizione degli acquiferi consente di evidenziarne anche l’anomalia termica”. Giovanni Chiodini, geochimico dell’INGV, aggiunge: “E’ da escludere che il magma che ha attraversato la crosta nella zona del Matese possa arrivare in superficie formando un vulcano. Tuttavia, se l’attuale processo di accumulo di magma nella crosta dovesse continuare non è da escludere che, alla scala dei tempi geologici (ossia migliaia di anni), si possa formare una struttura vulcanica”. Da segnalare infine che durante lo studio sono stati raccolti dati sismici e geochimici e sviluppati modelli sulla risalita dei fluidi. La ricerca è iniziata con l’analisi della sismicità della sequenza del Sannio-Matese, per poi concludersi con la modellazione delle condizioni di intrusione magmatica. La conoscenza dei segnali riconducibili alla risalita di magma in zone non vulcaniche deve essere ancora estesa ad altre grandi catene come l’Alpino-Himalayana, Zagros (tra Iraq e Iran), le Ande e la Cordigliera Nord-Americana. Francesca Di Luccio conclude: “I risultati fin qui raggiunti aprono nuove strade non solo sui meccanismi dell’evoluzione della crosta terrestre, ma anche sull’interpretazione e il significato della sismicità nelle catene montuose ai fini della valutazione del rischio sismico correlato”.

Commenta per primo